化工园区是化工产业发展的主阵地,是企业集聚发展的重要平台,是产业转型升级的关键载体。2025年8月8日,工信部办公厅等五部门发布《关于推进化工园区规范建设和高质量发展有关工作的通知》,部署持续做好化工园区规范化建设和认定管理、开展化工园区评价及改造两项工作,推动化工园区由规范建设向高质量发展迈进。

10月9日,赛迪顾问新材料产业研究中心发布《2025化工园区高质量发展研究》报告及2025化工园区综合竞争力百强评价结果。赛迪顾问遵循系统性、科学性原则,以全面客观评价化工园区高质量发展水平为目标,充分考虑园区产业基础、产业创新、产业潜力与产业转型等各方面影响,选取来源明确、能实际计量或测算的公开数据,利用统计方法分析合成化工园区综合竞争力评价结果,为化工园区高质量发展提供参考和依据。

一、化工园区认定新进展

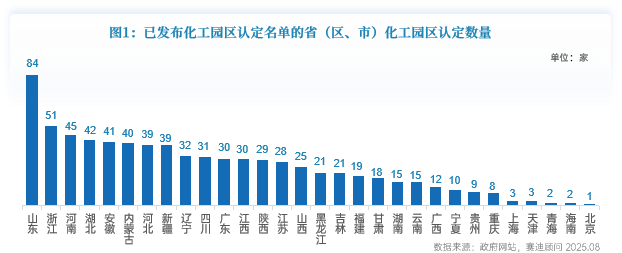

根据赛迪顾问统计,截至2024年7月31日,全国共有30个省(区、市)发布化工园区认定名单,共认定化工园区745家,其中,山东以84家位居首位,浙江、河南、湖北、安徽等省份均在40家以上;内蒙古、河北、新疆等18余个省(区)认定数量介于10-40家,形成中部稳定支撑带。

山东省保持认定数量第一。从已发布化工园区认定名单的区域分布看,23个省(市、区)认定化工园区数量不少于10家,其中,山东以84家位居首位,浙江、河南、湖北、安徽等省份紧随其后,均在40家以上;内蒙古、河北、新疆等18余个省(区)认定数量介于10-40家,形成中部稳定支撑带;贵州、重庆、上海、天津、青海、海南等地化工园区数量少于10家。领先省份以规模集聚构建产业生态,赋能高端化、绿色化转型;后发地区则依托资源与政策东风承接产业升级,推动传统产业提质增效。

化工园区认定区域分布不均衡加剧,东部地区化工园区认定数量最多有260家,占比34.9%;其次是西部地区认定213家和中部地区198家,两个地区差距不大,占比分别为28.6%和26.6%;由于东北地区仅有黑龙江、吉林和辽宁三省,共认定68家,占比最小,仅占9.9%。总体上东部地区具有经济、交通、资源等方面的优势,极大促进了化工园区及相关产业的发展,认定化工园区数量更多。

认定有增有减,化工园区规范化发展成果初显。2024年6月至今,中国化工园区认定工作持续深化,整体呈现积极发展态势。河南以新增9家园区领跑全国,新疆、四川、山西三省(区)各增8家紧随其后,广东、上海、辽宁等地立足区域禀赋科学有序布局,山东暂停1家化工园区资格。这种"增量优化"与"存量重整"并行的动态调整格局,深刻反映了各地精准落实国家化工产业规划、优化空间布局、提升园区建设质量与安全环保标准的坚定决心。通过科学认定与动态管理,有效促进了产业集中度提升、资源配置优化与安全绿色发展水平,显著夯实了化工产业高质量发展的根基,为构建具有国际竞争力的现代化工产业体系提供了坚实支撑。

二、2025化工园区综合竞争力百强

数据来源:赛迪顾问2025年8月

三、2025化工园区百强全面解码

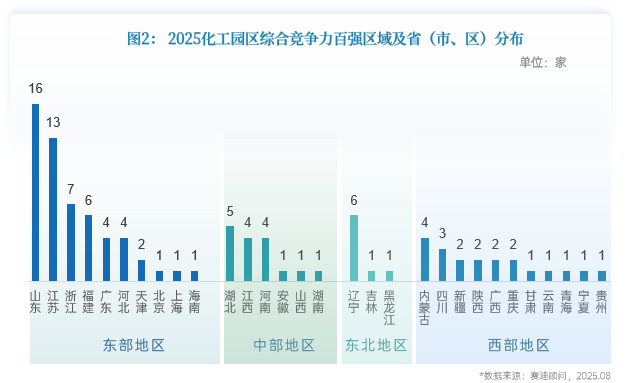

东部地区占比提升,鲁蒙鄂辽居各区域首位。从百强园区区域分布来看,与2024年相比,东部地区在百强中的占比进一步提升,主要由于广东和上海新增认定一批化工园区。东部地区、西部地区、中部地区和东北地区上榜数量分别为55家、21家、16家和8家,其中东部地区上榜数量最多的是山东省,占据16家;西部地区上榜数量最多的是内蒙古自治区,占据4家;中部地区上榜数量最多的是湖北省,占据5家;东北地区上榜数量最多的是辽宁省,占据6家。

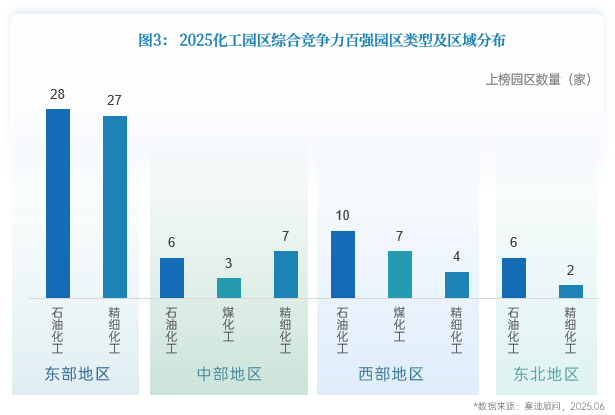

石油化工园区占据主导,精细化工园区紧随其后。从百强园区产业分布来看,石油化工园区占据主导,共50家,其次为精细化工园区,共40家,煤化工园区最少,共10家。从各地区园区类型分布来看,东部地区以石油化工和精细化工为主,各占比约50%,高端化发展程度较高;中部地区精细化工园区占比超40%,紧跟东部地区发展步伐。西部地区与东北地区以石油化工、煤化工等资源型为主,高端化发展压力较大。

四、化工园区高质量发展建议举措

一是战略统筹,引领科学布局。化工园区需以系统性战略重构发展框架,建立“资源-市场-技术”三维分析机制,深度解构区域能源结构、原料供应链、市场辐射力及人才储备等核心要素,科学编制差异化发展规划。强化产业定位精准性,立足区位禀赋与环境承载力,聚焦细分领域打造不可替代的“一园一特色”格局。同步构建独立第三方动态评估体系,通过产业集聚度、创新活跃度、安全环保水平等多维度指标开展定期诊断,驱动政策与资源精准适配,形成“规划-定位-评估”闭环管理,实现资源配置优化与产业链深度协同。

二是全链生态,培育产业地标。推动园区构建“龙头引领-集群共生-品牌增值”的链式生态体系。实施靶向企业培育计划,以核心产品为锚点,通过“政策扶持+资本注入+数据赋能”多维联动,孵化具有技术壁垒的“单项冠军”与“隐形冠军”。强化品牌价值输出,建立“技术标准-质量认证-区域IP”三位一体塑造机制,依托国际技术峰会、产业论坛等载体构建全球化品牌矩阵,实现“园区品牌-企业品牌-产品品牌”立体化升级。以生态筑基、专精塑魂、品牌增效为核心路径,推动园区从规模扩张向价值跃升转型。

三是全周期创新,贯通转化壁垒。构建“基础研发-中试熟化-产业放大”全链条协同体系。强化产学研深度融合,联合高校院所组建创新联合体,聚焦产业需求突破关键技术。建设中试基地集群,通过模块化装置与标准化流程破解工程化瓶颈,提升成果转化效率。实施“三链融合”工程,依托工业互联网平台打通研发与生产数据闭环,压缩新产品开发周期。建立梯度培育机制,形成“实验室成果-中试验证-规模化应用”的可持续转化路径,实现创新要素高效流动与产业能级跃升。