毕业于四川师范大学的张亚军,现为四川工商职业技术学院思政教师,2024年7月起由省委组织部选派,担任丹巴县磨子沟村第一书记。

2024年7月24日,距离新婚燕尔的甜蜜还未褪去,我却要收拾好行囊,告别妻子,踏上前往丹巴县磨子沟村的路。出发前几天,一个既惊喜又让人心慌的消息砸向了我们——妻子怀孕了。

我和妻子都是外地人,也刚参加工作时间不长,双方父母远在千里之外。得知她怀孕的那一刻,我既兴奋又焦虑:她正需要人照顾,肚子里的孩子更是未来的牵挂,可我这一去丹巴,山高路远,家里就彻底剩她一个人面对孕吐的煎熬、产检的奔波,万一有个突发状况,连个搭把手的人都没有。

那些天,我整宿整宿地睡不着。一边是省委组织部选派驻村第一书记的通知,作为四川工商职业技术学院的思政教师,这是把课堂理论落到实处的机会;另一边是怀孕需要照顾妻子和尚未出世的孩子,他们需要我这个丈夫、这个父亲在身边。我把顾虑说给妻子听,话没说完,眼眶就红了:“要不……我跟组织说说,换个人去吧?”

妻子轻轻拍着我的手,脸上带着孕早期的疲惫,却笑得温柔:“你忘了你总在课堂上讲‘知行合一’?现在不就是践行的机会吗?我能照顾好自己,也能照顾好宝宝,你放心去。”她顿了顿,又说,“实在不行,我让我妈过来搭把手,你别担心家里。”

没过几天,岳母特意从老家赶了过来,对我说:“年轻人就该有担当,村里的乡亲们更需要你。家里有我们,你只管在那边好好干,别辜负了组织的信任,也别辜负了自己的初心。”

家人的理解像一剂强心针,驱散了我心中的纠结。带着这份沉甸甸的支持与嘱托,我走进了磨子沟村。从此,思政课的讲台变成了山间田埂,教案里的“群众路线”变成了户户走访的脚印,而“为人民服务”这五个字,也从书本上的黑体字,变成了修路架桥、访贫问苦、发展振兴的具体实践。只是每次夜深人静时,想起妻子日渐隆起的小腹,总会拿出手机看看她发来的照片,心里默念着:等村里的路修通了,等村里发展好了,等孩子大点了,就一定带他们过来看看丹巴的风景。

把党建做实,让思政落地:在山村里种好“信仰的种子”

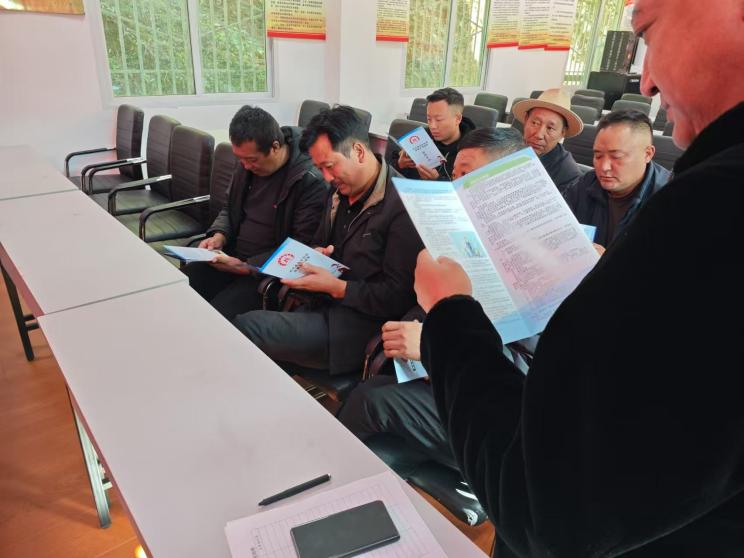

刚到村里时,村党支部组织生活松散,党员对“党建”的理解停留在“开开会、签签字”,年轻党员外出务工多,队伍缺乏活力。作为思政教师,我深知:乡村振兴,党建必须先行;凝聚人心,思想先要扎根。

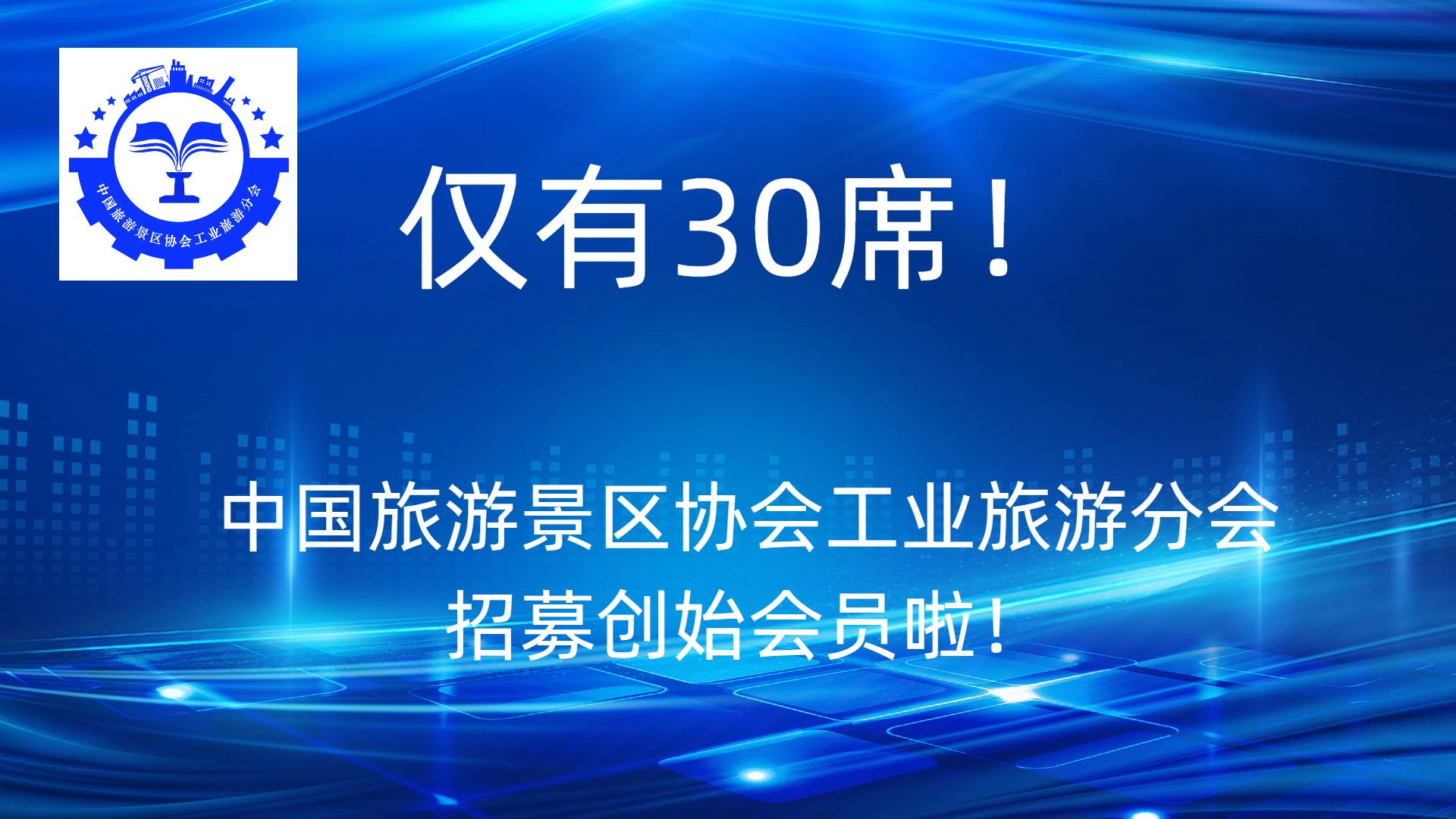

一是校村结对聚合力。发挥派出单位优势,推动四川工商职业技术学院4个基层党支部与磨子沟村党支部开展“结对共建”。学院的党员教师定期来村,带着课件在院坝上讲政策、传技术。今年“七一”,党员大会开展“重温入党誓词,永葆入党初心”主题党日活动,在磨子沟村党员活动中心前重温入党誓词,老党员们说:“这样的共建,让我们心里更亮堂了!”

二是规范制度强基础。从“三会一课”扎实抓起,把会场从村委会“搬”到实地现场——在村里线路改造的施工一线开党员会,围绕“如何带动村民就近就业”集思广益;在通组路硬化的建设现场过组织生活,让党员带头协调解决施工中的矛盾纠纷。每月固定20日为“主题党日”,既学党章党规,也议村里的事,这一年间累计开展集中学习14次、议事决策8项。现在,党员开会迟到的少了、主动发言的多了。

三是规范党务树形象。指导村党组织梳理20项党务工作流程,从党员发展、党费收缴到档案管理,一一制定规范。我们带着支委成员整理党员档案,补上缺失的会议记录,在村委会外墙设置“党务公开栏”,每月公示党费使用、惠民政策落实情况。村民路过公开栏时,会停下来看看“党员干了啥”,有人说:“现在村里的事透亮了,咱更信党组织了!”

四是红色课堂育新人。发挥思政教师专长,四是红色课堂育新人。作为思政教师,我始终将思想引领融入驻村工作。今年5月,受丹巴县委组织部邀请,为2025年乡科级干部进修班讲授习近平法治思想专题课。结合磨子沟村土地纠纷调解、邻里矛盾化解等实例,从基层治理角度解读法治思维,让学员们明白“法治不是理论,是解决问题的工具”,课后不少人说“这堂课接足了地气”。青少年是乡村的未来。我走进边尔小学校,以“星火成炬”为题讲思政课,结合当地革命故事与历史遗迹,以生动的案例、鲜活的语言为同学们讲述党领导人民奋斗的历程。从身边的红色印记到先辈的英雄事迹,引导孩子们在历史场景中感受信仰的力量,明白今天的幸福生活来之不易,当问“和平年代如何传承信仰”,有孩子说“要建设家乡”,有孩子说“要帮助他人”。这堂课不仅让红色历史扎根童心,更播下了信仰的种子,让他们懂得理想的力量能跨越时空、照亮未来。

如今的磨子沟村党支部,从“软弱涣散”变成了积极团结的先进党支部,党员主动亮身份、领任务,矛盾调解时第一个站出来——党的旗帜,真正在山村里高高飘扬。

把承诺兑现,让山水生金:在实干中画好“振兴的蓝图”

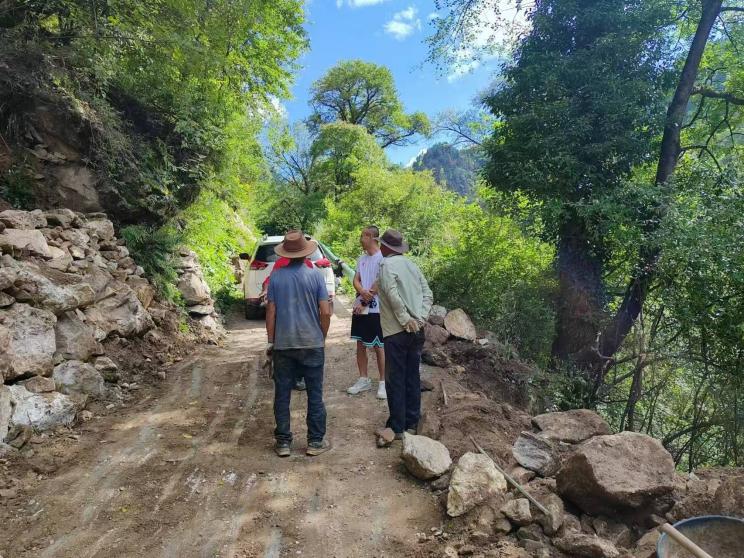

磨子沟村藏在深山,“路难行、水难饮、资源睡”曾是发展的拦路虎。我们带着“说一件干一件”的韧劲,把承诺写在山水间。一是啃下“断头路”硬骨头。

一是啃下“断头路”硬骨头。磨子沟村二、三组的4公里土路,曾让21户(96人)村民犯难——雨天深一脚浅一脚,进山挖药路途颠簸遥远,

只能人往出扛;栏里香猪、牦牛膘肥体壮,却难寻买主,价低还嫌路远;下县采购生活物品,路远又坑洼,出村都需要多半天时间。道路硬化主体工程刚画上句号,挖掘机和拖拉机的租赁费账单就摆在了村委会桌上——这笔不算小数目的支出,像块沉甸甸的石头压在大家心头。村集体经济本就薄弱,账上的结余连零头都不够,干部们围着账本盘算半天,眉头始终没舒展开。我们没等没靠,先连夜整理材料打了资金申请报告,第一书记张亚军、村支书曲扎以及会计泽克反复沟通、多次对接下,县交通局了解到实际困难后,主动协调专项资金给予支持。路通那天,村民们站在新修的水泥路上,一个个笑得很开心。养香猪的村民笑得更欢:“猪不用遭罪,运到县上还新鲜,收的人也愿意给好价了。”如今,村民们出门方便了,山里的宝贝运出去也顺了,大家都说:“这路,真是通到了咱心坎里。”

二是激活民宿“新引擎”。瞄准乡村旅游潜力,重点培育磨子沟村“山中何事”私汤民宿项目,针对项目发展资金短缺难题,积极协调解决5万余元改善资金,相关帮扶方案已通过学校专题会议审议。这一项目的落地,让磨子沟村集体经济实现了从“零”到“有”的跨越,每年能带来11万元稳定收入。按照“集体受益、群众共享”原则,收入分配机制清晰明确:20%纳入村集体经济专户,专项用于村内道路硬化、饮水设施改造、公共活动场所修缮等基础建设,逐步改善村容村貌;剩余80%则精准分配给全村54户215名村民,让家家户户都能共享发展红利,从民宿产业中真切感受到日子的变化。如今,“山中何事”不仅成了村里的特色名片,更像一台持续运转的“引擎”,既壮大了集体经济“家底”,又鼓起了村民的钱袋子,为磨子沟村的乡村振兴注入了鲜活动力,也为牙科村、各尔沟村、丹东村等地的民宿打造提供了可复制、可借鉴的实践样本。

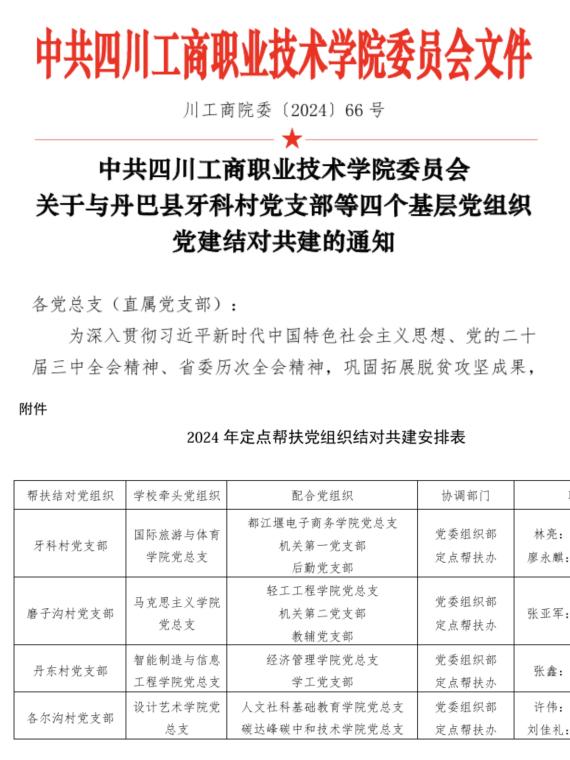

三是筑牢“收入桥”,畅通富民路。磨子沟村的“收入桥”是村民进山挖药、维系生计的主要通道。此前,桥梁主体老化受损严重,桥墩倾斜、钢缆不达标,不仅无法安全通行,更直接阻断了村民的收入来源,潜藏着极大安全风险——有村民曾冒险过桥,脚下木板突然断裂,险些坠入湍急的河沟。修缮此桥,既是保障村民挖羌活、虫草等草药的生计所系,更是守护出行安全的民生之需。第一书记张亚军看在眼里、急在心里,一次次踏查桥面险情,挨家挨户记录村民诉求,跑遍镇里、县里争取支持,反复与帮扶单位沟通协调,成为推动修桥的“主心骨”。尽管该村资金匮乏,上级财政支持有限,修缮资金一度存在巨大缺口,工程陷入停滞,但张亚军始终没放弃,带着村两委班子四处奔走,终于为项目争取到关键助力。如今,在帮扶单位的经济支持与丹东镇、县交通局的技术指导下,新桥已顺利建成。桥面铺着厚实的水泥钢板,两侧护栏扎实稳固,村民们背着竹篓过桥时脚步轻快,再不用提心吊胆。这座凝结着张亚军心血的桥,不仅重新架起了生计通道,更让挖药换来的收入持续流入家家户户,成了名副其实的“致富桥”,为磨子沟村的乡村振兴注入了坚实的民生底气。

把心贴近,让情意相通:在走访中当好“群众的家人”

驻村的日子,大半时间在村民家里过。我常想,思政课讲“以人民为中心”,落到实处就是把村民的事当成自家事。

一是户户走到,记好“民情日记”。坚持逐户走访摸底,踏遍磨子沟村的田间地头与农家院落,沉下心了解村情民情。细察8户监测户的家庭收入构成、劳动力就业稳定性、子女就学开支等具体情况,连季节性挖药收入、零散务工所得都详细记录;全面掌握全村54户215人的生产生活全貌,从家家户户的种养规模、收入来源,到村民的技能特长、发展意愿,都一一记在“民情日记”里。这些带着泥土气息的记录,理清了村情底数,算清了村民收入“明细账”,更把急难愁盼刻在心上,让“民情日记”成为知

民忧、解民难的“指南针”。

二是风雨同担,暖透“百姓心房”。紧盯防火、防灾、防汛关键环节,针对磨子沟村8个泥石流、滑坡等灾害点的风险隐患,汛期来临前便提前检修预警设备,每日蹚水巡查河道沟渠、逐个排查地质灾害点,在危险区域拉起醒目警戒线、设立双语警示牌;防火期里,背着灭火器逐户检查电路和柴草堆放,帮着清理房前屋后的消防隐患,确保215名村民的居住环境安全。同时组建应急小分队,结合灾害点分布特点反复开展实战演练,手把手教大家使用避险工具,让每个人都熟记逃生路线和避险方法。用“时时在线”的守护、“步步到位”的防范,为全村筑牢安全防线,让村民在风雨灾害面前有依靠、心不慌。

三是贴心暖心,当好“群众知音”。精准对接“雨露计划”“务工补贴”“交通补贴”、低保等惠民政策,同步统筹推进家电换新、防疫防控、医保缴纳等民生事项。为让政策落地更精准,先逐字逐句吃透条款细则,再转化为村民听得懂的家常话,逐户讲解时既说清申报条件,也列明材料清单,确保大家对政策“一目了然”。针对不同群体需求分类施策:对不会用智能手机的老人,蹲在炕头帮填表单、线上传资料;对符合补贴条件的家庭,提前在日历上标注申报截止日,上门提醒不错过;医保缴费期逐户核对参保信息,全程代办登记手续。防鼠疫期间,既帮着做好环境消杀、鼠迹清除等防控工作,也逐人登记健康状况和接触史信息。家电换新时,主动对接经销商协调安装,跟进售后保修,让村民买得放心、用得舒心。从政策解读到手续代办,从特殊时期保障到日常服务跟进,确保每项红利精准覆盖磨子沟村54户215人,用“全流程操心”换群众“少跑腿省心”,让大家真切感受到政策温度,日子过得更踏实、心里更亮堂。

2025年7月24日,是我来丹巴整整一年了。

这一年,像一场从“纸上”到“地上”的跋涉。初来时的犹豫还历历在目——一边是身怀六甲的妻子、尚未出世的孩子,一边是山村里等待改变的土地和乡亲。是妻子那句“践行知行合一”的叮嘱,是家人“年轻人要有担当”的嘱托,让我把行囊里的牵挂,慢慢变成了田埂上的脚印。

这一年,党建从“松松散散”变成了“凝心聚力”。我们把党员会开到线路改造现场,让组织生活扎根通组路硬化工地,校村结对的课堂照亮了院坝,“三会一课”不再是台账上的记录,成了党员带头拆违建、解纠纷的底气。看着党旗在村支部高高飘扬,我忽然懂了:思政课里的“信仰”,从来不是抽象的道理,是老党员攥着拳头说“我先上”的模样。

这一年,山水间长出了“希望的模样”。断头路硬化时,村民蹲在路边数压路机开过的次数;民宿年终分红那天,有人摸着崭新的栏杆笑出了声;“收入桥”通了,背着药篓的乡亲过桥时脚步都轻快了。从路通到桥稳,从集体经济“零的突破”到村民口袋里的分红,我看着磨子沟村一点点变样,就像看着妻子发来的照片里,孩子慢慢长大——都是需要用心浇灌的期盼。

这一年,牵挂从未断,初心却更坚。每次和妻子视频,听她讲产检的细碎,看孩子在襁褓里挥小手,总会想起村里老人拉着我的手说“路修得好”。这两种温暖,其实是一回事:一种是小家的期盼,一种是大家的信任。

犹豫到坚定,不是因为走了多远的路,而是因为亲眼看见——当“为人民服务”从课本走到实处,当乡亲们的笑容和家人的理解重叠在一起,所有的选择,都有了最踏实的答案。

在丹巴这片热土上,在充满希望的田野间,我深深懂得,要实现把村里的路修得更宽、让乡亲的日子过得更甜的心愿,离不开帮扶单位四川工商职业技术学院的支持。正是有了学院的专业指导与资源助力,脚下的路才更有方向,心中的底气才更足。我会带着这份初心继续努力,在学院的帮扶下扎实践行使命,让这片土地的希望生根发芽,让乡亲们的幸福愿景照进现实。