中国工业报记者 曹雅丽

“中国经济是一片大海,不是一个小池塘”。5月19日,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国务院新闻发布会上表示,我国物质技术基础雄厚,产业体系完整、配套能力强,经济发展的基础稳固。同时,我国市场规模巨大,发展空间广阔。这些决定了我国具有应对各种风险挑战的强大能力。

“4月份国际环境更趋复杂严峻,外部冲击影响加大,经济平稳运行难度增加。但宏观政策协同发力,主要指标平稳较快增长,国民经济延续向新向好态势。”付凌晖表示。

付凌晖强调,但也要看到,国际环境变数仍多,多重风险交织叠加,国内经济回升向好的基础还需巩固。下阶段,要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,实施更加积极有为的宏观政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,扎实推进高质量发展,做强国内大循环,推动经济持续健康发展。

工业生产保持较快增长

“工业生产是经济稳定增长的重要支撑。今年以来,随着存量政策持续显效、增量政策有效落实,政策‘组合拳’效果不断显现。”付凌晖介绍,工业生产保持较快增长,产业发展向高端化、智能化、绿色化转型,为经济高质量发展提供有力支撑。

工业生产保持较快增长。宏观政策合力效果继续显现,各地区加力推动工业发展,工业生产保持平稳较快增长。

“4月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%。这个增速在去年以来的月度增速中是比较高的速度。从增长面来看,4月份,41个大类行业中,36个行业同比增长,增长面超过八成。”付凌晖介绍说。其中,在“两新”政策加力扩围和产业升级带动下,装备制造业持续较快增长,4月份装备制造业增加值同比增长9.8%。对规模以上工业增长的贡献率达到55.9%。

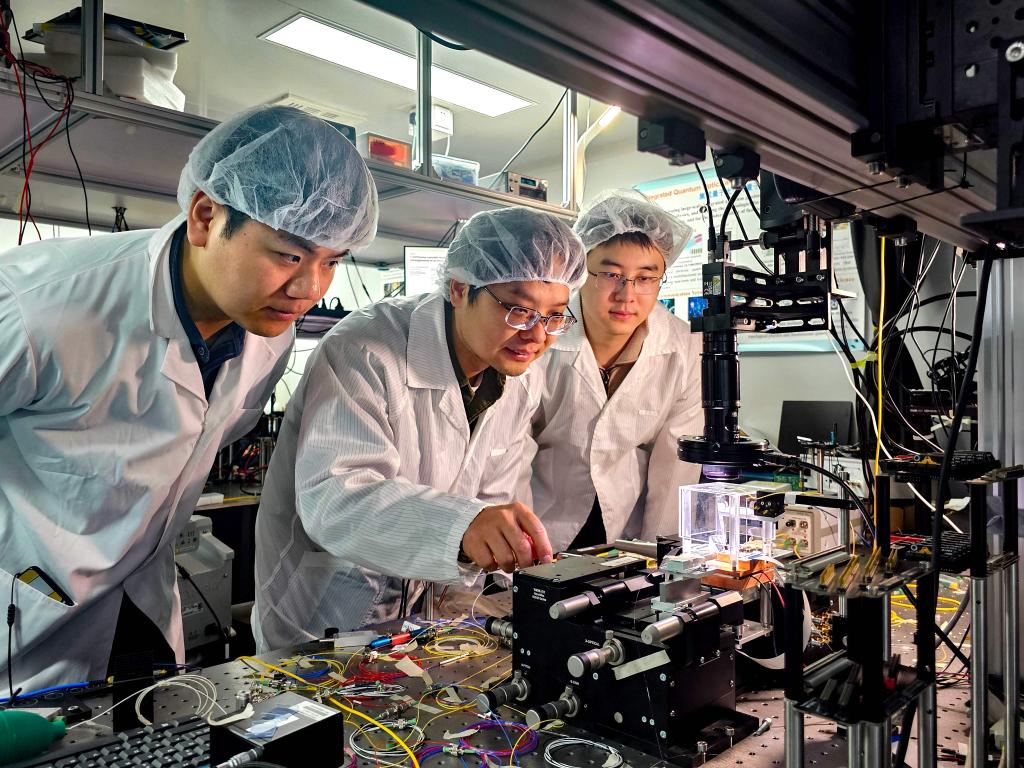

工业转型升级持续。产业高端化发展态势明显,高技术制造业增势较好。付凌晖介绍,4月份,规模以上高技术制造业增加值同比增长10%,明显快于规模以上工业增长。从行业来看,4月份集成电路制造、光电子器件制造增加值分别增长21.3%和19%。从产品来看,4月份3D打印设备、工业控制计算机及系统产量分别增长60.7%和29.5%。

工业新动能不断壮大。工业智能化、绿色化转型焕新提速,相关行业和产品快速增长。4月份,规模以上数字产品制造业增加值增长10%。绿色低碳转型不断深入,新能源产业发展较快,“人工智能+”驱动作用增强,数字产业蓬勃发展。付凌晖介绍,4月份,新能源汽车、汽车用锂离子动力电池产量分别增长38.9%和61.8%。智能产品生产快速增长,4月份,智能无人飞行器制造、智能车载设备制造行业增加值分别增长74.2%和29.3%,大幅快于规模以上工业增速;工业机器人产量增长51.5%。

“两新”政策带动效应明显。随着“两新”政策加力扩围,促进产业技术升级和市场需求扩大,助力工业生产增长。付凌晖指出,在设备更新政策带动下,4月份农产品初加工机械、包装专用设备产量保持两位数;在以旧换新政策带动下,4月份电动自行车、液晶显示屏等产品产量保持快速增长。

“从未来看,工业高端化、智能化、绿色化发展态势明显,新质生产力不断培育壮大。”付凌晖指出,但也要看到,当前工业产品价格仍在低位运行,部分行业企业生产经营还面临不少困难。下阶段,要继续扩大国内需求,落实各项支持工业发展政策,推动科技创新和产业创新融合发展,优化调整产业结构,加快传统产业转型升级,培育壮大新兴产业,促进工业持续健康发展。

我国投资潜力依然巨大

投资是内需的重要组成部分。当前固定资产投资呈现哪些特点?怎么看待我国投资空间和投资潜力?

对此,付凌晖在回答记者提问时表示,今年以来,各地区各部门深入贯彻党中央、国务院决策部署,积极推进大规模设备更新和消费品以旧换新,积极扩大有效投资。总的来看,推动投资效果不断显现。

投资保持总体稳定增长。随着“两重”建设和“两新”政策的发力显效,投资潜能持续激发,固定资产投资保持稳定。付凌晖介绍,1-4月份,固定资产投资增长4%。在大规模设备更新带动下,1-4月份设备购置投资增长18.2%,对全部投资增长贡献率达到64.5%。

制造业投资较快增长。随着我国产业结构向中高端迈进,传统产业改造升级,新兴产业加快发展,带动制造业投资较快增长。付凌晖介绍,1-4月份,制造业投资同比增长8.8%,明显快于全部投资增长。在产业升级发展带动下,消费品制造业和装备制造业投资增势较好。1-4月份,消费品制造业和装备制造业投资分别增长13.4%和8.2%。

高技术服务业投资增势较好。科技创新和产业创新加快融合,对高技术服务需求扩大,带动行业投资增长。1-4月份,高技术服务业投资同比增长11.3%,其中专业技术服务、信息服务投资分别增长17.6%和40.6%。

基础设施投资平稳增长。随着地方专项债券发行使用加快,政府投资带动作用持续显现,基础设施投资保持平稳增长。1-4月份,基础设施投资同比增长5.8%,快于全部投资增长。其中,水利管理业投资增长30.7%,水上运输业投资增长26.9%。

“今年以来,经济运行总体平稳,‘两重’建设、‘两新’政策效果不断显现,产业升级发展向好,支撑有效投资扩大。”付凌晖表示,从下阶段来看,我国投资潜力依然巨大,支撑投资增长有利因素仍然较多。

一是产业升级发展空间广阔。新一代信息技术产业蓬勃发展,以高端装备、人工智能等为代表的新兴产业发展态势较好,创新投入力度在不断加大。二是重大区域战略引领带动。党的十八大以来,一系列区域重大战略加快落实,城乡区域协同发展、新型城镇化潜藏巨大投资潜力。三是社会民生领域还有较大投资需求。民生领域投入在不断加大,但与人民群众的需求相比,还有差距。

“目前,我国高度重视保障和改善民生,不断加大社会民生领域的投入,也有利于投资的持续增长。”付凌晖补充说。

“但也要看到,投资增长的内生动力明显不足。为此,要贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神,着力提高投资效益,持续优化投资结构,更好发挥投资扩需求优供给的作用,促进经济持续健康发展。”付凌晖强调。

有望继续保持稳中有进发展态势

今年以来,国际环境复杂演变,美国对华采取了一系列单边加征高额关税的措施,严重冲击中美经贸关系,对此,中方采取了坚决有力反制。

“4月份,外部环境发生急剧变化,外贸压力加大。但是,我国外贸克服困难,保持了平稳增长,彰显出强大韧性和国际竞争力。”付凌晖介绍,1-4月份,我国货物进出口总额增长2.4%,比一季度加快1.1个百分点。从当月来看,4月份,我国货物进出口总额增长5.6%,其中,出口增长9.3%,保持了较快增长。

付凌晖表示,在外部冲击加大的背景下,我国外贸能够顶住压力持续增长,一是反映出了产业基础坚实的支撑能力。我国产业体系完整,制造业升级发展,在全球产业链当中占据重要地位,在国际竞争中具有较强优势。二是体现出外贸快速调整的应变能力。我国外贸多元化发展稳步推进,外贸企业开拓市场能力增强,在贸易摩擦、供应链波动当中,具备较强的调整能力。三是展现出稳外贸政策的保障能力。面对外部冲击,各地区、各部门强化对外贸企业的支持,加大出口退税、金融支持、贸易便利化等政策力度,为外贸发展创造了良好的政策环境。

值得关注的是,5月10日至11日,中美双方在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈,双方协商同意大幅降低关税。

“从下阶段情况看,国际环境依然复杂严峻,不稳定、不确定、难预料因素比较多,国内周期性、结构性矛盾交织,但我国经济长期向好的基本面没有改变,各项宏观政策协同发力,各方面聚力攻坚、积极应变,创新动能继续成长,经济持续回升具有较多有利条件。”付凌晖强调。

付凌晖表示,尽管4月份外部冲击影响加大,但经济回升态势没有改变。同时,今年以来,更加积极有为的宏观政策加力实施,“两重”“两新”政策力度加大,扩大了市场需求,带动了企业生产,支持了创新发展,提振了市场信心,效果持续显现。

“近期,相关部门进一步降准降息,设立新型政策性金融工具,支持科技创新、扩大消费等。随着党中央、国务院各项政策逐步落实落地,将有利于经济持续回升向好。”付凌晖说。

加之各地区、各部门认真贯彻落实党中央决策部署,大力开展提振消费专项行动,加力扩围实施“两新”政策,创新多元化消费场景,积极扩大服务消费,效果不断显现。

“随着政策效果继续显现、消费动能不断壮大,消费对经济增长的拉动有望持续增强。”付凌晖认为。

此外,各方面积极推动科技创新和产业创新深度融合,促进科技创造力向社会生产力转化,创新引领作用不断增强,为经济发展不断注入新动能。高技术产业和新兴服务业发展向好。智能化、绿色化转型加快,人工智能大模型、人形机器人等科技前沿领域实现突破,将进一步促进产业升级发展。

付凌晖还表示,下阶段,中美大幅降低关税,有利于双方贸易增长,也有利于世界经济复苏。当前,国际环境依然复杂严峻,单边主义、保护主义抬头,严重冲击国际经贸秩序,制约全球经济增长。但国际合作共赢的大势不会改变,我国坚定扩大对外开放也不会改变,外贸多元化稳步推进,促进外贸发展的政策持续显效,将继续支持外贸稳健发展。

“总的看,在多重有利因素支撑下,我国经济有望保持总体平稳、稳中有进的发展态势。”付凌晖指出。