近日,西北大学“氢融”团队在掺氢天然气管道混输技术领域实现重大突破,成功研制出一款具备高效、低能耗特性的新型静态混合器。这一科研成果为解决掺氢天然气输送过程中混合不均、能耗过高的行业难题提供了创新性方案,充分彰显了该团队在科研实践中的卓越实力与创新能力。

聚焦难题精准发力

自2023年组建以来,“氢融”团队始终专注于掺氢天然气管道输送技术研究。在化工学院魏利平教授和朱燕燕教授的联合指导下,团队成员开展了大量文献调研与实地考察工作,走访了国内多家天然气输送企业和氢能研究机构。在与中石油某研究院的技术交流中,团队敏锐地察觉到传统管道混合器存在混合效率低、压损大等问题,而这正是制约掺氢天然气大规模应用的关键技术瓶颈。

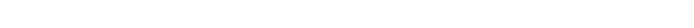

团队成员正在进行模型试验

理论创新奠定基础

为攻克这一难题,团队从流体力学基础理论入手,运用计算流体动力学(CFD)仿真模拟技术,对不同结构混合器的流场特性进行了系统的对比分析。在长达两年的研究过程中,团队进行了数十种不同进气口排列方式的尝试。经过超200次的模拟计算,团队成员常常轮流在机房守到凌晨以获取计算结果。最终,团队提出了创新的多头螺纹式静态混合器结构设计。该设计使混合均匀度指标提升30%,同时压降降低20%,显著提高了混合器的性能。

团队成员正在进行模拟仿真数据整理

实物转化历经波折

确定理论方案后,团队开始将图纸转化为实物。他们借助学校的3D打印实验室,先后制作了5个不同尺寸的混合器原型。首次打印的模型在测试时发生破裂,团队在化工学院实验室技术人员的指导下,重新调整材料配比和打印参数,采用耐高压的聚碳酸酯材料,通过选择性激光烧结技术,成功制作出符合要求的混合器原型。随后,团队在校内自主搭建了包含压力传感器、流量计、气体分析仪等设备的小型管道循环测试系统。测试过程中问题频发,如系统突然漏气,团队耗费两天才找到泄漏点。但通过四个月的反复测试与改进,新型混合器在实验室条件下实现了99%以上的混合效率。

成果应用前景广阔

2025年初,团队项目成果荣获西北大学“挑战杯”课外学术竞赛校赛特等奖,并受邀进行成果分享汇报,吸引了西安拓远航机电设备有限公司的关注并达成合作意向。在企业支持下,团队在模拟工业环境中开展试验,克服了现场安装、高压调试等一系列工程问题。例如,首次现场测试时混合器在8MPa压力下出现振动问题,学生们连夜修改结构、增加支撑件,最终成功解决。目前,该技术已在该企业完成测试,性能稳定可靠。团队已申请7项国家专利,并与企业签订技术开发合同,预计2028年可开展示范工程建设。

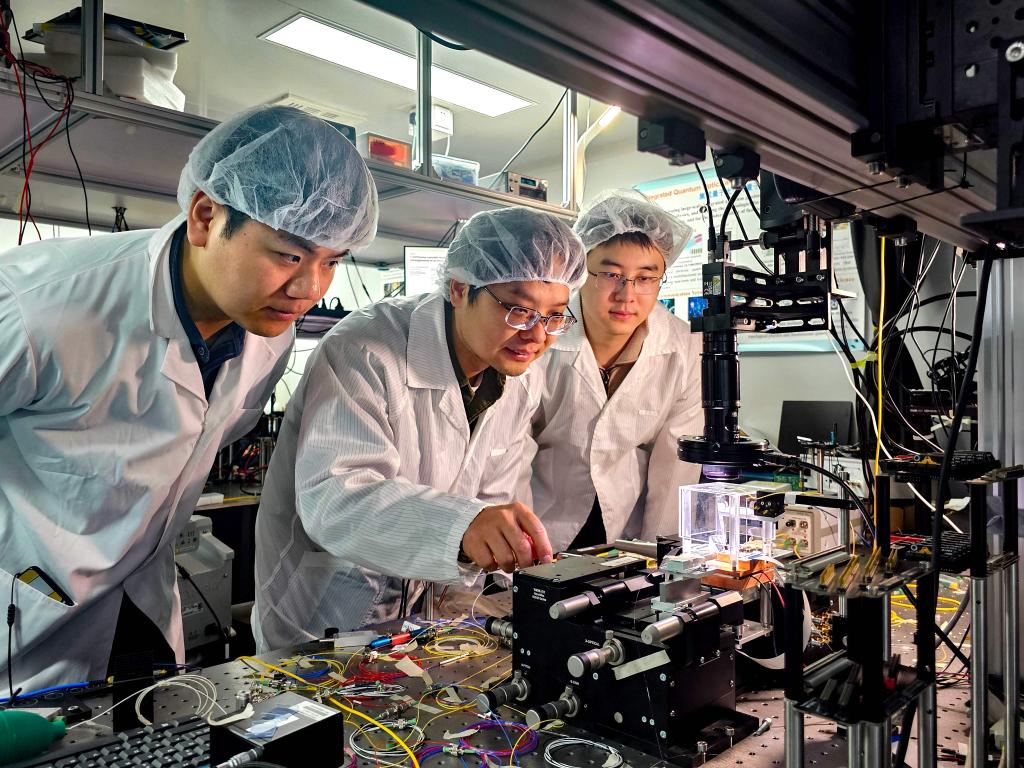

团队成员进行项目研讨

持续创新助力能源转型

团队负责人张维浩感慨,从理论研究到实际应用,团队克服了诸多困难,但每一次突破都增强了团队信心。去年暑假,整个团队留校攻关,在没有空调的实验室里汗流浃背地调试设备却毫无怨言。指导老师朱燕燕教授评价,学生们的执着精神令人钦佩,他们不仅实现了技术创新,更培养了解决复杂工程问题的能力。

随着国家“双碳”战略的深入推进,氢能产业迎来快速发展机遇。“氢融”团队计划进一步优化混合器性能,开发适用于5%-20%不同氢气混合比例的系列产品。同时,团队正与相关单位合作,研究将该项技术应用于西气东输管网的可行性。团队指导老师魏利平教授表示,希望将这项技术推向更广阔的市场,为清洁能源发展贡献力量。(张维浩)