中国工业报记者 余娜

开年以来,政府多次强调“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型”,彰显出中国锚定绿色目标的战略定力。地方和行业的转型经验,也印证了新质生产力正是实现这一绿色目标的关键动能。

中国石油和化学工业联合会副秘书长庞广廉认为,化工行业绿色转型的核心,在于“构建上下游协同一体的产业生态”,可从优化流程、替代使用新能源、发展生物基原料、探索绿色生产工艺、以循环经济处理尾端产品等方面实现上下游供应链的协同降碳。中国能源研究会可再生能源专业委员会秘书长李丹则表示,坚定的可再生能源发展目标、扎实的政策机制建设、全产业链在绿色投融资及技术创新等方面的携手努力、蓬勃的国际合作均为行业转型提供了肥沃的土壤。

“绿色转型的韧性源于对困境的正视,对全球和区域、长短期利益的权衡,对共赢机制的创造。加速转型的核心要素是建立配套的新制度,包括加速转型投资,制定贸易规则;制定细化的融资目标和公平公正的使用方案;加强数字化、智能化的产业赋能;呼吁国家以更强的领导力深化多方合作等。”在近日举办的世界资源研究所(WRI)2025春季沙龙暨“全球热点观察”中国版活动上,世界资源研究所北京代表处首席代表方莉建议。

“十五五”经济蓝图下,一场由地方、产业掀起的绿色转型突围之战正在上演。

山东:“有为政府”引领绿色布局

作为能耗与碳排放“双高”的经济大省,山东的转型之路不仅关乎自身发展,更被视为中国绿色进程的缩影。

近年来,山东紧抓住新旧动能转换试验区、绿色低碳高质量发展先行区的机遇,2024年GDP同比新增5.7%,经济增速已连续4年超过全国平均水平;与此同时,能耗强度和碳排放强度持续降低,下降率超计划进度目标,新增绿电423亿千瓦时,同比增长39%,绿电增量与全省用电增量的比值达到120%——山东用十年深耕实现了增长模式的质变。

山东省科学院生态研究所所长许崇庆用“制度设计、创新驱动、能源转型”三个关键词,揭示了山东如何通过传统工业的转型和新质生产力的培育来激发企业内生动力,并带动当地经济的增长。

第一,充分发挥有为政府效能,创新政策牵引机制。

山东通过“早谋划”超前布局减排路径;“注重帮扶”对所有高碳产业实施“一区一策”;独创“单位能耗效率加效益”双矩阵评价体系,对规上企业精准画像,筛选“两高”行业,实施“五个减量替代”,引导企业技改升级。

第二,坚持以创新作为核心动力,构建优质生产力。

发展低碳产业、推动新旧动能转换,同时围绕产业链布局创新链。目前,山东90%的重大创新任务由企业牵头,携手上下游与科研机构联合攻关。“在2018-2020三年转型阵痛期,山东GDP增速低于全国水平,但度过阵痛期之后,我们比全国GDP的增速高出一个百分点以上。”

第三,倾力发展新能源,持续推进能源结构转型。

山东一方面推动化石能源清洁高效利用,煤炭消费占比从2015年的76.5%降至2024年的60%以下;另一方面大力发展可再生能源,去年新增绿电供给423亿千瓦时,同比增长39%,占全社会新增用电的120%,有效提升了产业竞争力。

化工:“解铃还需系铃人”的转型之战

当全球化工产能因低碳压力加速洗牌,中国却以45%的市场份额成为行业转型的“风暴眼”,生物基材料与循环经济异军突起。化工行业虽是传统的“两高”行业,但同时也正在以新质生产力助力更多行业的高质量发展——“所有的环保问题必须依靠化工的方式来解决”,因此,化工行业的绿色转型被庞广廉称为一场“解铃还需系铃人”的转型战役。

庞广廉认为,化工行业绿色转型的核心在于如何“构建上下游协同一体的产业生态”,他从五个方面对整个上下游供应链的协同降碳给出了建议。

第一,优化流程。通过优化流程来节能降碳,节省下来的能源就是最好的能源。

第二,替代使用新能源。加速绿电规模化应用。例如巴斯夫湛江一体化基地新装置投产,2025年将实现100%绿电供应。

第三,发展生物基材料:以生物质资源替代油气煤炭原料,重构低碳产业链。

第四,探索绿色生产工艺:依托技术创新,发展绿色工艺,减少三废和有害物,提升产品安全性。

第五,以循环经济处理尾端产品:化学循环技术破解塑料回收难题,推动资源闭环利用与废弃物近零排放。

庞广廉指出,很多绿色转型的概念源于欧洲,从0到1的发展由美国驱动,然而从1到1000000则依靠中国落地,中国具备为全球探索解决方案的能力,重任在肩。

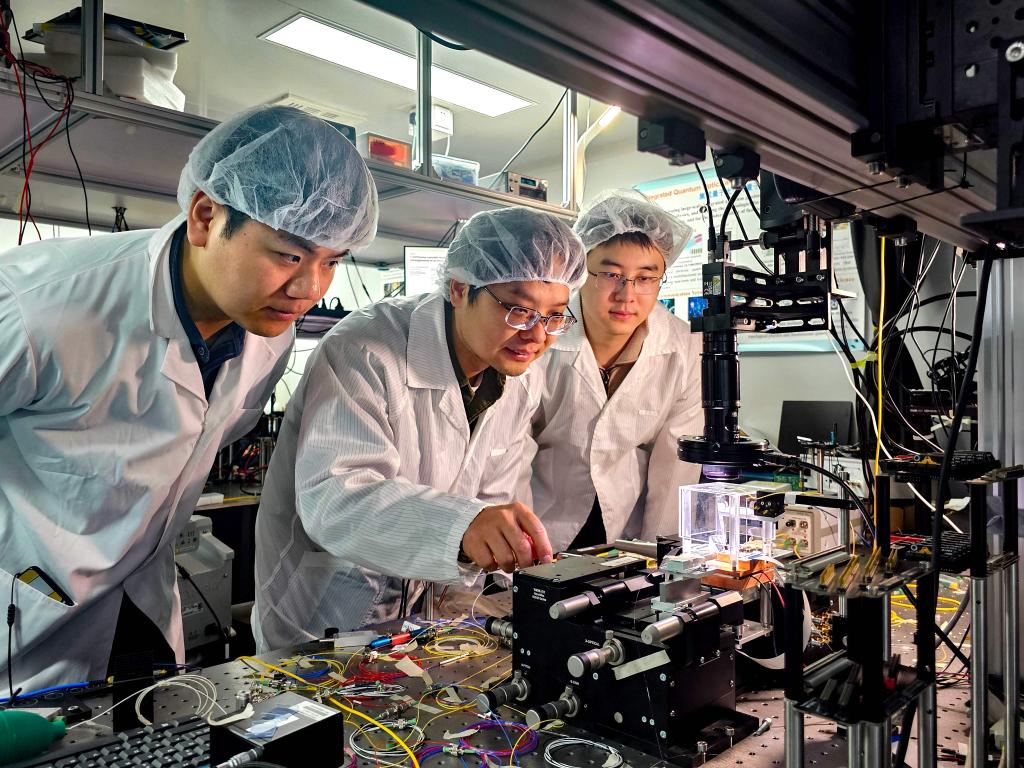

可再生能源:高速发展的中国密码

2024年,全球新增的电力装机中,有92.5%来自于可再生能源;中国本土的可再生装机占电力总装机中比重的55%,发电量比重已达了32%,提前6年实现2030年目标。这意味着可再生能源产业不仅支撑着中国的能源转型和经济转型,也为全球的能源转型提供了具有成本优势的产品技术以及系统解决方案。

中国可再生能源产业高速发展的背后有哪些成功经验?李丹将其归纳为四大支柱。

坚定的行业发展目标。国家从“十一五”开始持续制定可再生能源五年的发展规划。清晰的目标指引,带来了良好的市场预期。

扎实的政策机制建设。《可再生能源法》的颁布,从消纳保障机制与资金支持方向等角度,为新生产业提供了良好的发展土壤。

全产业链携手努力。央企、国企与民企在绿色投融资、技术创新等方面通力合作,快速实现成本下降,产业迭代。

蓬勃的国际合作。在产业布局之初便大力推动国际合作交流,使得中国的可再生能源产业具备强大的国际基因。

谈及未来的发展目标,李丹表示,根据国家发改委《可再生能源替代行动方案》,2025年可再生能源替代规模需达11亿吨标煤,2030年需进一步提升至15亿吨标煤。“未来,风电光伏仍需保持每年新增2亿千瓦以上的装机速度。行业仍在进行系统化调整,以协同推进双碳目标的实现。”

“十五五”:增速换挡与动能转换并行

2025年正值“十四五”收官与“十五五”谋篇布局的交汇点。几位专家深入剖析各自领域当前面临的核心挑战,并勾勒出中国绿色低碳转型的下一步路径。

对于工业门类全、转型难度高的山东,许崇庆表示,“‘十五五’对山东而言是达峰期,也是山东绿色低碳高质量发展先行区建设的关键期。”在能源方面,山东需要节能降碳,同时推动可再生能源发展;在产业方面,要持续优化产业布局和产业结构,聚焦循环经济、数字赋能,推动产品高端化生产。“最终我们希望通过‘十五五’在山东真正实现能源的绿色革命,实现经济、碳排放和环境的协调发展,如期实现我们的碳达峰。”

庞广廉为化工产业划出五大值得关注的转型要点:重视农业与生命科学,关注清洁技术,以可持续为目标优化流程,突破技术瓶颈研发高端材料与产品,发展智能化、数字化解决方案。他指出,“中国化工行业在‘十五五’期间是一个转折点,竞争力是‘十五五’要面向的重要目标”。

在可再生能源产业方面,李丹提出“内外协同”的发展思路。国内层面,《能源法》明确了优先发展可再生能源的战略定位,不断健全和完善绿证等市场化规则,“我们用市场来引导消费,从客户端去选择可再生能源,这是未来推动产业发展的重要措施”;国际层面,她直言全球能源转型需避免产业链重复布局的“囚徒困境”,“工业重复布局是另外一种高碳化的发展路径,是与整个全球低碳发展相悖的选择。未来全球市场化竞争是必然的趋势,中国的可再生能源产业希望和全球共同探讨一种合作共赢的发展路径。”

2024年,战略性新兴产业投资增长15.6%,有效对冲传统领域下行压力。“十五五”将延续“十四五”以来的高质量发展逻辑,通过绿色与数字双轮驱动,构建创新引领、协同发展的现代产业体系,为2035年人均GDP突破2万美元奠定基础。

展望“十五五”经济蓝图,中国宏观经济研究院能源研究所原所长戴彦德预测,整体发展趋势是增速换挡与动能转换并行:经济增速需保持在年均5%左右;以绿色低碳、数字智能为核心的新质生产力将成为增长引擎;传统产业加速数字化改造,战略性新兴产业将形成智能终端、合成生物等未来产业集群;经济转型方向将沿三大主线协同推进,包括全面绿色化、深度数字化和内需外需协同;下一个五年我国仍将面临区域发展差距、绿色贸易壁垒和技术封锁等挑战,需通过新质生产力培育新增长点。

“以绿色低碳、数字智能为核心的新质生产力将成为增长引擎。例如,新能源汽车产销量已占全球65%,光伏组件产能占比超80%,未来将向固态电池、氢能储运等前沿领域突破。能源将结构持续优化,碳市场覆盖范围将扩大至建材、化工等行业,同时推进零碳园区建设、示范碳捕集等绿色低碳技术。预计数字经济核心产业增加值占GDP比重从7.8%提升至10%,5G基站、算力网络等新型基础设施投资加码,人工智能、低空经济等新赛道加速布局。”戴彦德说。