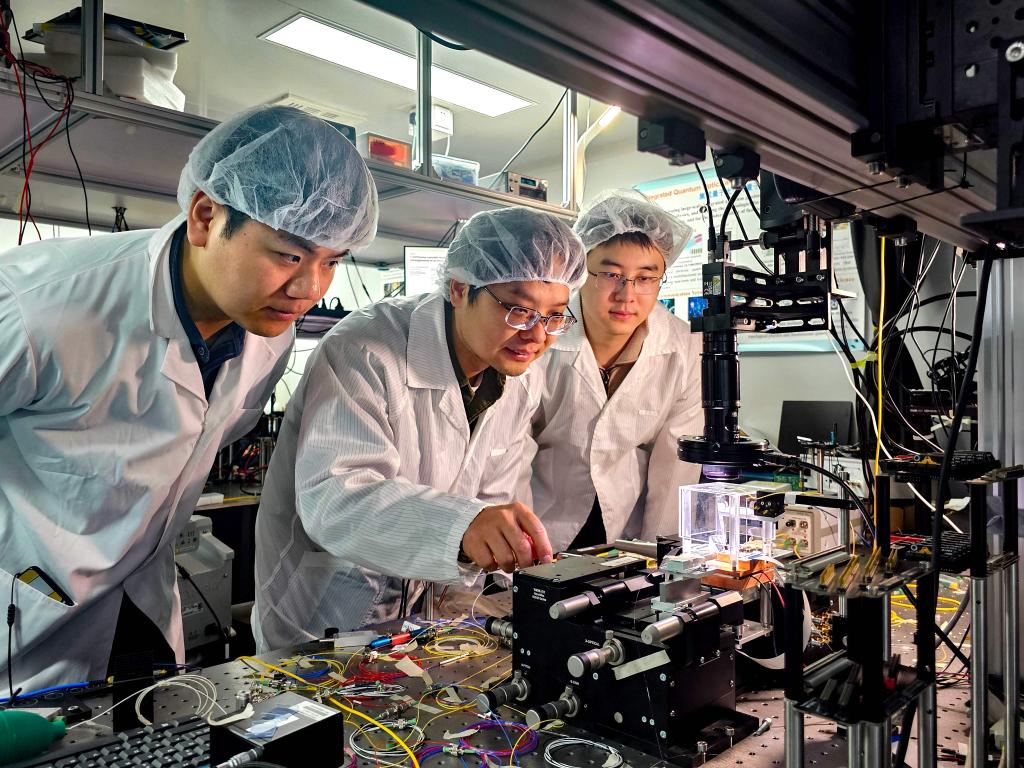

具身智能就是让人工智能“拥有身体”。图片来源:摄图网

■中国工业报记者 左宗鑫

今年的《政府工作报告》中,“具身智能”“智能机器人”两个表述引发关注。什么是具身智能?什么是智能机器人?它们又与人形机器人有什么区别?

1950年,人工智能之父、英国皇家学会院士图灵就提出了智能与物理形态相结合的设想。然而,受限于技术条件,该设想并没有取得实质进展。直到近年,随着人工智能大模型技术的突破,具身智能才迎来了发展契机。

具身智能到底是什么?

“具身智能应该是人工智能的一个分支,它主要是基于物理实体,能够与物理世界进行感知和交互,以及有行动的一种智能系统。”

2024世界机器人大会上发布的《人形机器人十大趋势展望》指出,具身智能是可以在高变化下做出迅猛、精准反应的高质量、高性能智能系统。它既不是单纯的虚拟环境下的计算机仿真,也不是完全偏于物理空间的机电系统,与人形机器人系统紧密相关。

“具身智能应该是人工智能的一个分支,它主要是基于物理实体,能够与物理世界进行感知和交互,以及有行动的一种智能系统。”国地共建具身智能机器人创新中心总经理熊友军在中国电子学会组织召开的“贯彻落实全国两会精神——推动具身智能和人形机器人创新发展座谈会”上表示。简言之,具身智能就是让人工智能“拥有身体”。

“我觉得要构成一个完整的闭环,构成智能体跟物理世界有感知,有决策、思考和行动的闭环。”熊友军认为,具身智能区别于离身智能和现在的普通智能。“现在的DeepSeek或者ChatGPT,这样的智能就是离身智能;而具身智能,一定要有物理的实体。现在的智能可能是‘动嘴皮子’,而具身智能真的是要实干的,是一个‘实干家’。”

对于智能机器人,熊友军认为,其应该是具身智能的一种形式,它有物理的身体,能够与物理世界构成感知、交互和思考行动的能力同时,智能机器人又区别于传统的一些智能化的设备。

“人形机器人除了长得像人,应该还有功能和思考行为,是模拟人的一种机器人。在学术里面,我们觉得,它是具身智能的一种表现形式,也被称为具身智能体的最佳载体。”熊友军表示。

针对具身智能、智能机器人与人形机器人三者之间的关系,全国政协常委、致公党中央副主席、全国妇联副主席、中国电子学会理事长徐晓兰进一步指出,具身智能是未来产业的重要方向;智能机器人是具身智能的典型终端产品,涵盖工业机器人、医疗机器人、服务机器人、农业机器人以及人形机器人等;人形机器人是智能机器人的高阶形态,也是具身智能的最佳载体。人形机器人可广泛应用于生产制造、仓储物流、抢险救灾、边防安防、商业服务、家政医疗等场景。同时,人形机器人可在研发、生产、检测、维修、保养等环节提供大量就业岗位,是拉动新消费、催生新产业、扩大新就业的强劲动能,是应对社会老龄化的重要抓手。

具身智能是人工智能最终形态吗?

对于“具身智能是人工智能最终形态”的说法,行业内看法不尽相同。

具身智能作为人工智能的一个分支,在其发展过程中,伴随着“具身智能是人工智能最终形态”的一种说法。但对此,行业内看法并不尽相同。

知名数字经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受中国工业报记者采访时表示,“结合智能体的具身智能可能是AI的终极形态,具身智能通过对环境进行感知,并基于感知独立决策,给出解决方案然后执行。这样的人工智能基本上模仿人类所有的动作,完成人类所有的工作。”

然而,在接受中国工业报记者采访时,天使投资人、资深人工智能专家郭涛却表达不同的看法。他认为,具身智能是实现通用人工智能的重要路径之一,但它并非终极形态。AI的发展是一个不断演进的过程,未来还可能出现新的技术和理念,具身智能只是在当前阶段具有重要意义和发展潜力的一种形式。

不同的看法也映射出人们对人工智能的认知在不断刷新。

盘和林表示,“大部分具身智能产品还在探索阶段,我们不能保证说未来十年或者二十年会有大突破。当前,大多数具身智能的应用场景中都有替代品。比如,跨台阶是具身智能的一个功能,但如果是爬山,其实很多地方有索道,索道比具身智能运力更大也更经济。同样的,工业车间中,工业机器人也是具身智能的竞争对手。更多开放场景,由于具身智能成本过高,甚至不如雇人来得经济。”

“开源”影响几何?

从目前人形机器人研发角度看,开源或打造开源开发平台是解决技术问题的有效途径之一。

3月19日,国家地方共建具身智能机器人创新中心预告,即将发布里程碑式的通用具身智能平台——“格物”。值得关注,一周前,3月12日,该中心才刚刚发布了全球首个“一脑多能”“一脑多机”的通用具身智能平台“慧思开物”。记者在发布会现场了解到,这一平台将为人形机器人配备“大脑”和“小脑”,能够实现从任务理解到执行的全流程智能化,填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白。

“自去年11月,我们启动了开源计划以来,在本体开源方面,很多的合作伙伴,基于天工硬件母平台,在他们的应用场景里面做深度垂直领域的二次开放。”熊友军介绍,另外,在数据集的开源方面,国家地方共建具身智能机器人创新中心发布了首个行业标准化的通用具身智能数据集,并首批开放了10万条的数据。同时,在开源社区方面,通过开源协作的模式,吸引了几千名开发者参与模型训练的工作。

而更早些,1月21日,由国家地方共建人形机器人创新中心牵头的全国首个异构人形机器人训练场正式启用。据国地共建人形机器人创新中心总经理许彬介绍,这个具身智能训练场的核心目的是解决具身智能产业发展中的模型训练的技术问题,进一步强化我国人形机器人研发和应用的基础支撑,重点针对数据采集效率低、成本高、数据无法跨平台复用以及缺乏统一的数据标准规范等挑战。

作为“国家队”,在发展过程中,两大创新中心均不约而同瞄准了“开源”。

在北京市社会科学院副研究员王鹏看来,大模型开源或打造开源开发平台能重点解决一些技术问题。一是算法成熟度。开源大模型可以提供经过验证的算法和模型,降低人形机器人研发中的算法开发难度和风险。二是数据获取与处理。开源平台可以共享数据资源和处理工具,帮助研发者更高效地获取和处理数据,提高人形机器人的感知和认知能力。三是软硬件解耦。开源开发平台可以促进软硬件的解耦,使得研发者可以更灵活地选择和组合硬件和软件组件,降低研发成本和提高研发效率。

“从目前人形机器人研发角度看,开源或打造开源开发平台是解决技术问题的有效途径之一。”资深产业经济观察家梁振鹏则认为,开源平台可以帮助开发者快速获取最新的技术成果和工具,缩短研发周期,降低研发成本。同时,开源平台也可以促进开发者之间的交流和合作,共同推动人形机器人技术的发展。

郭涛表示,开源平台可以提供更强大的语言理解和生成能力,帮助人形机器人更好地理解人类指令和进行自然语言交互;还可以为人形机器人的知识学习和推理提供支持,使其能够更快地获取和运用知识。

未来向何处发力?

据麦肯锡预测,到2030年,全球具身智能市场规模可能达到数十万亿元。

“现在人形机器人这么火,有一个问题可能会给大家泼一盆冷水。”科技商业博主、一篇网络主编赵宏民在接受采访时反问记者:“你猜,现在最先进的人形机器人,充满电,能不间断运行多长时间?”

“答案很可怕,根据不同产品不同运行强度,大概续航时长是30分钟到2小时。从这个意义而言,除了一些临时表演和一些紧急的救援任务。脱离了电线的那些人形机器人,应该还不具备大规模商业化的可能。”赵宏民表示。

熊友军认为,具身智能领域还存在三类主要问题:

一是关于数据集。当前,各单位虽逐步开源数据集并建立收集平台,但存在规模小、任务单一问题,导致机器人智能体训练效率低、成本高。

二是关于应用场景。目前,国家地方共建具身智能机器人创新中心在高压、冷库等危险场景做了测试,但与真实场景区别还比较大。

三是关于产业链。目前产业链还是没有成体系,有一些上游产业链,核心关键的产业链,感觉有一些简单重复,造成资源浪费。

据麦肯锡预测,到2030年,全球具身智能市场规模可能达到数十万亿元。如今,具身智能被写入《政府工作报告》,更是标志着它正式成为我国未来产业的重点发展方向。

可以预见,一个更加智能化的未来,正加速向我们走来。