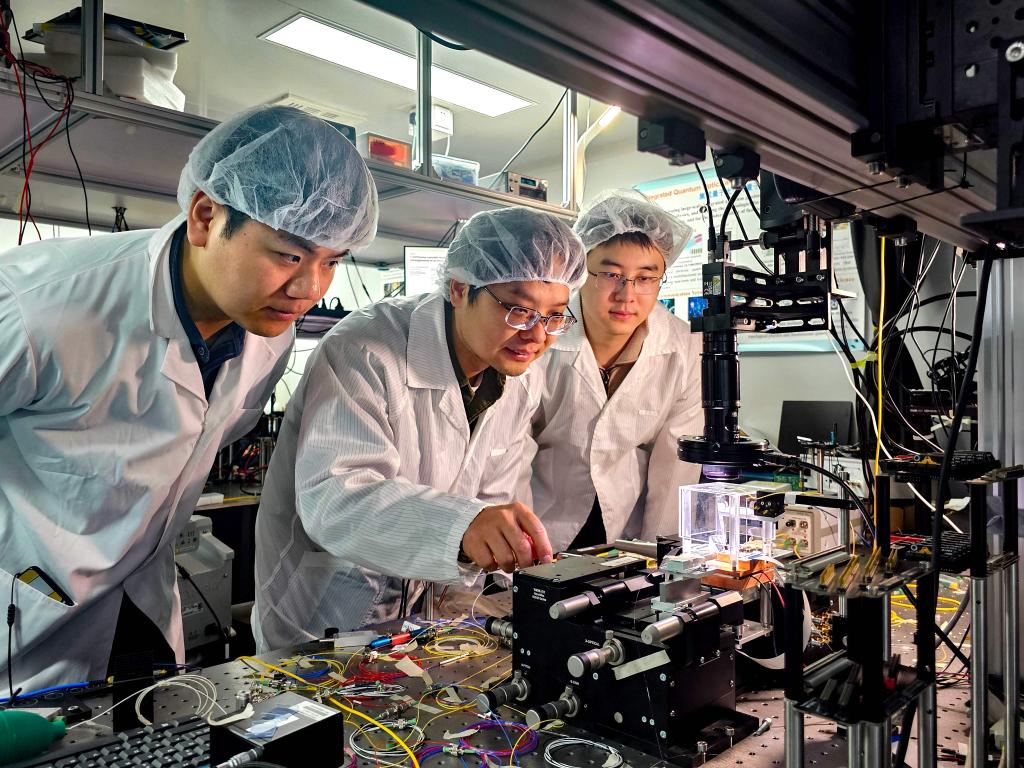

杨岭‘闹阁’参加文化遗产日活动,并在郑州绿城广场表演

“保护传承非物质文化遗产,不仅留住了乡愁,成为了登封对外文化宣传的一张金名片,而且还增强了村民的凝聚力,提振了精气神,感觉邻里和谐了,日子有奔头。”在河南省登封市,一提起河南省非物质文化遗产“闹阁”,该市颍阳镇杨岭村男女老少的脸上,都觉得十分光彩。

民间智慧结晶

“始创于清康熙年间(公元l703年)的杨岭‘闹阁’,属于民间社火,长期以来有‘闹歌’‘臑阁’‘挠搁’等多种叫法。”杨岭村民、杨岭闹阁文化传媒有限公司总经理杨志红介绍。

“臑”在方言中意为“用肩扛”,“阁”就是楼阁的意思。申报非物质文化遗产项目时,名称被定为“闹阁”,是集戏剧、音乐、杂技、造型、绘画于一体的民间表演艺术。

杨岭‘闹阁’在少林寺门前表演

杨岭村北的紫云山,是嵩山西部余脉。全村2700多口人,其中2400多口姓杨,为忠烈杨家将后人。史料记载,宋徽宗末年名道徐真人曾在紫云山前建茅舍,常居此。紫云山上的老龙洞,是杨岭人祖辈天旱祈雨的地方。

据传有一年,仨月滴雨不见,井水干涸。杨岭村的人们抬着供品到老龙洞祈雨。途经老龙潭,孩子们出于好奇捡起石子投掷潭中,霎时暴雨倾盆,夹带核桃大小的冰雹。雨过天晴,旱情虽然缓解,可满地庄稼却狼藉不堪。

杨姓族长传话,说是小孩往老龙潭里扔石头,砸住了龙角,龙王爷大怒下了冰雹。为向龙王爷赔罪,村里特意组织规模宏大的社团,人们化着装、敲着鼓、打着锣,抬着供品向老龙洞走来。

为了不让小孩再向老龙潭扔石子,大人们都把自家小孩架在脖子上往山上走。村里有名的铁匠杨全生,看到满身新装的大人,肩上架着身着花红柳绿的小孩,在泥泞路上一扭一扭地行进,个个累得满头大汗,不懂事的孩子还在大人肩上互相打斗玩耍。

当即,他忽发奇想,如果能打个铁架子,把小孩固定在身上,大人不用再手扶孩子,想咋扭就咋扭,小孩在大人头上也扮演成戏剧人物,大人小孩都进入角色,岂不更好。于是,他想出打造铁架子用以托举小孩的办法,“闹阁”由此就诞生了。以后世代相传,演出节目根据每年属相变化不断变换,越演越红火。

传承挖掘保护

20世纪50年代以来,由于历史原因,“闹阁”几度中断几度恢复,保护与传承面临挑战。

2007年,在外打拼多年、1951年出生、如今已72岁的该村企业家杨超凡,决心重振传统技艺。在他的倡议下,以“闹阁”为主,将村里舞狮队、旱船队等整合,成立文武社。对75岁以上老艺人重点保护,让他们手把手传授技艺给热心“闹阁”的年轻人,对参演人员予以适当补助。村里成立民俗民风研究会、闹阁文化活动中心,同时把有关“闹阁”的材料在传习所展示。

为呈现更好视觉效果,杨超凡别出心裁,将“闹阁”表演人数由原来的“三路”发展为“九路”,即9个大人头顶9个小孩,并自费数十万元购置演出服装、道具。为将“闹阁”申请成为非物质文化遗产,杨超凡多次往返于登封、郑州,请专家指导申请材料的搜集与书写,一个人加班加点写材料到天亮更是家常便饭。

“古时候,杨岭村百姓为祈求五谷丰登,在祈雨时用‘闹阁’助兴。”杨超凡介绍,内容主要有《桃仙洞》《杨家将》《三娘教子》《卷席筒》等传统节目。演出时,大人小孩化装成不同人物,大人脚踩鼓点,扭动全身,走“一”字、“二”字、“8”字、“0”字或交错走“人”字等队形,头上的小孩则演唱各种民间小调。演出时,还会在表演人员的脚下燃放鞭炮,让表演者在烟雾中穿行,给观众如飞般的感觉。

如今,“闹阁”早已抛开封建迷信、拜神敬神的演出内容,成为丰富农民文化生活、歌唱新时代的民间艺术。2011年12月,杨岭“闹阁”被列入省级非物质文化遗产保护名录,杨超凡也被评为省级非物质文化遗产项目杨岭“闹阁”代表性传承人,2015年10月,杨岭“闹阁”荣获河南民间文艺最高奖“金鼎奖”。

随着知名度越来越高,“闹阁”除了节庆和农闲时在本地及周边演出,每年还多次参加国家及省市大型文化演出活动,2020年、2021年曾先后登上央视春晚、央视村晚舞台。

最让杨岭村群众喜出望外的是,1943年,许多当年逃荒到陕西、甘肃的杨姓族人纷纷写信、打电话说:“我们在电视上看到了家乡的‘闹阁’,我们指着电视画面告诉孩子们,老家的一草一木一山一水,都历历在目,我们归心似箭,渴望早日回到家乡。”

激活非遗文化

“村里历来有北街闹阁社、南街舞狮社之说。以前两个社各自为战,北街、南街村民之间为此还闹出不少误会。”谈起传承发展“闹阁”带来的变化,原村党支部老书记杨发水感触颇深:“现在村民都有一个共同心愿——努力擦亮民间文化品牌。”

“‘闹阁’的表演,看着虽然仅有9个大人和9个小孩,但加上抱孩子的、化装的、穿衣服的,实际要动用百余人。每次演出,全村男女老少齐上阵,由此村民之间接触多了,了解多了,心里有啥话都说到明处,各种误会啥的,也就烟消云散了。”曾任多年村委会副主任的杨站成快言快语地说,“大家信任我,由我负责管理村文武社的各种道具,即使有时候很操心、很繁琐、很累,但看到不少观众赞叹‘闹阁’时,我心里很欣慰,觉得能为大家助一臂之力很值得。”

“我们村的‘闹阁’、舞狮等文艺表演队,在农忙时散伙,或种地,或出门打工;农闲时集中,或排练,或为群众演出。现在,村里打牌、打麻将的少了,大家在一块互相沟通,探讨技艺的多了。邻里和睦了,乡风也更加文明了。”原村干部、老党员杨遂坤笑逐颜开地说道,通过到外地演出,村民的见识广了,信息灵通了,眼界开阔了,不仅引进种植经济作物,增加收入,而且许多农户都将前屋后院的杂草和垃圾清理得干干净净,各类物品摆放整齐有序,路边菜地也整齐美观……

“受非物质文化遗产的熏陶,现在村民们思想觉悟提高多了。我和老伴发出筹建杨岭村红色教育基地的倡议后,许多村民纷纷拿出自家留存的老物件,从民兵的大刀、长矛,到司令用过的煤油灯,到当时的纺织机、纺线机等,很快就征集70余件。”杨岭村红色教育基地筹办人杨建华说。

非遗的传承、保护和发展,给古村落带来了新风貌。“今后我们将继续把节日习俗和非物质文化遗产活化利用,努力让优秀传统文化活起来、兴起来,为乡村文化振兴不断注入源头活水。”杨岭村党支部书记杨海超表示。(欧阳文权)