陈栋栋

2015年春节前夕,曾光安接到好友英国工程机械咨询公司董事长大卫·菲利普斯的电话,电话那端的大卫显得很激动:“曾,你知道我刚刚路过BBC新闻国际总部大楼,看到了什么吗?我看到好几台柳工的挖掘机在现场参与拆除工作!我还拍了照片!这是不是很棒的新年礼物?”

此时,距离柳工签订英国经销商CPMS已经过去了两年。在英国市场,柳工逐渐闯出了知名度。当年,柳工向英国出口250余台设备已参与到英国的市政建设,并在租赁行业内流通,因此,大卫能在英国街头看到柳工的设备也不足为奇。

很多后来发展壮大、成为燎原之势的事物在起初可能只是星星之火,柳工正是这样的一个案例。事实上,身居祖国南疆的柳工并不具备任何发展工程机械的优势,如今,柳工主营的装载机、挖掘机等多种产品却已覆盖全球130多个国家和地区。

这听起来有些不可思议。因为60年来,与柳工一路走来的很多同行已经消逝在工程机械历史的天空,而柳工依然坚定地向上生长。这与这家企业一直全力打造过硬的产品不无关系。未来,柳工将以全面智能化为目标,实现人与机器、机器与机器之间信息融合,进一步提高产品使用价值。

第十六节 装载机执念

柳州位于中国西南腹地广西壮族自治区境内,因一条蜿蜒的柳江穿城而过,被冠以“龙城”美誉。柳州有着令人骄傲的城市发展和工业布局,都被记录在中国第一座工业博物馆———柳州工业博物馆内。

走进这座屹立于柳江之畔,文昌桥头的博物馆,参观者可以看到一张气势磅礴的海报:一辆柳工装载机满载石料,一往无前;而泥泞的道路,黝黑高大的山体无不显示这里人迹罕至,自然条件恶劣。

这个庞然大物就是柳工8128H装载机,也是目前中国最大吨位的装载机。柳工如今的口号是“极限工况,强悍设备”,它就是“为挑战极限而生,任何障碍都无法停下它追逐梦想的脚步”的极佳注解。

跟随博物馆讲解员的脚步,参观者可以洞悉在柳州这座城市发生的工业过往,其中以柳工等一批优秀企业最为引人注目。让时间回到新中国成立之初的五十年代。在首个五年计划完成之后,国家决策层开始谋划着更大规模的重工业生产,以建设独立自主的完整工业体系。伴随着“二五”计划正式启动,“大跃进”也拉开了序幕。柳工正是诞生在那个年代。

1958年,广西壮族自治区正式成立。同年,500位来自于上海华东钢铁厂的工人师傅筚路蓝缕,在柳州西郊一个名为“龙腾背”的荒野建成了柳工的前身———柳州工程机械厂。

不过,柳工并非为工程机械而生。

直到1960年初,当时的建工部分配给柳工试制推土机的任务,这对一直没有拳头产品的柳工来说是一场及时雨。推土机立刻被定义为柳工的方向性产品,工人们利用厂里的简陋设备,加上自己发明的土办法,在当年7月1日试制出了柳工的第一台推土机。然而,由于制造过程中缺少热处理设备及工艺,这台推土机在工人们欢呼声中开出了柳工大门,却没能开回来。

尽管如此,时任柳工掌舵者李郁及领导班子还是清晰地感受到,一个固定的生产任务和拳头产品对柳工来说多么重要。1964年冬,李郁被调入一机部五局担任规划处处长,离开了柳工。但是似乎命运并不想就此割断李郁和柳工的联系。1965年,一机部进口了一台日本生产的125A装载机样机,交由天津工程机械研究所和厦门工程机械厂测绘。李郁得知这一消息后,立刻向部里提出让柳工也承担装载机的生产任务且极为执着,因为其具有巨大的市场潜力和技术难度的挑战。最终一机部还是决定将装载机给了柳工。

1966年国庆前夕,柳工人克服重重阻力将Z435轮式装载机试制成功,配合当时的国内形势,取名为“东风”。这期间,一名进厂不久的技术人员开始崭露头角,并为装载机的研制成功作出了突出贡献。这个人叫张沛,30岁出头,从空军退役,对机械技术有着天然的爱好与兴趣,令张沛很快在装载机研制小组中成为技术骨干。1968年,Z435通过国家鉴定,这是我国首台通过鉴定的装载机,随后开始小批量生产。

1980年,柳工研制出当时最大吨位的ZL100B轮式装载机;2000年,世界首台高原型轮式装载机ZLG50G横空出世;2016年,革新性的垂直举升装载机,开创了行业先河……一步步走来,柳工奠定了全球领先的装载机品牌地位,截至2017年底,柳工装载机销量累计达到38万台。

第十七节 挖掘机崛起

在装载机这个产品上,柳工已经建立起了齐全的产品系列。不过,柳工生产装载机是在“围墙”里完成的,主要部件都是自己做,很少外协。这种模式优点是有利于装载机核心能力的积累,能够较好控制产品品质与质量,保证整机厂的知识产权;而“围墙”里企业往往大而全或小而全,所有制造环节均在企业内完成,形成橄榄形态,在产量达不到相当规模时,必将增大成本,陷入困境。

新的发展重任落在了挖掘机肩上。

挖掘机是工程机械的一个主要机种,是土石方工程中的主要施工机械设备之一,约有60%~75%的工程量是靠挖掘机完成的,因此被誉为“工程机械之王”。挖掘机广泛应用于工业与民用建筑、交通、管道、水利电力工程、农田改造、矿山采掘以及现代化军事工程等行业的机械施工中。

然而,挖掘机一直是中国工程机械业界心中的隐痛。

20世纪80年代初,我国挖掘机企业与装载机等一起引进美国卡特彼勒技术,在市场经济环境中成长,曾有过一些基础。但90年代中期以来,由于跨国公司的大举进入,国内竞争环境恶化,中、低档挖掘机市场被挤压,大批挖掘机企业倒闭。到世纪之交时,国内挖掘机销量仅一两千台,是同期装载机销量的1/5至1/7,仅占国内挖掘机市场的5%左右。

为什么国产挖掘机品牌曾经那么不堪一击?还是技不如人。挖掘机在土方设备中属技术密集型产品,比装载机要高出一个等级,其中液压系统、传动系统及动力系统技术复杂,涉及多种学科和行业,是考验社会综合经济环境与工业整体水平的一个产品,国内均未很好掌握,产品性能上不去,质量没有保证,况且,资金投入量大,多数企业愈做愈亏,因此国内企业涉足挖掘机都十分小心谨慎。

但挖掘机又是中国工程机械业界多年的梦想。外资品牌从20世纪90年代中期开始,紧锣密鼓地进入中国市场,或与中国企业合资、或独资,纷纷抢占中国市场,曾一度达到了95%左右的市场占有率。

外资品牌近乎垄断的状况一度使中国市场上的挖掘机价格全球最高。与此同时,挖掘机是当时中国工程机械市场销量增长最快的一种产品。有专家预测,在中国建设市场,挖掘机代替装载机成为土方施工主力机种是迟早的事,而且不会等很久,“得挖掘机者得天下”。

柳工自然不甘落后。不过,在一次挖掘机年会上,某家合资企业的老总听说柳工要大力发展挖掘机,就对曾光安说,连中国用户都不相信中国能制造出高品质的挖掘机,我看柳工就老老实实把装载机做好算了。曾光安一听,坚决回应道:柳工就是一年少做1万台装载机,也要把挖掘机做好!

2006年堪称柳工挖掘机的里程碑。当年初,柳工以原挖掘机制造分公司为主体,成立柳工挖掘机有限公司,黄祥全出任总经理。这时,柳工在中国挖掘机市场的占有率达到2.9%,是中国市场挖掘机销售前10名中惟一的本土品牌。曾光安在工作报告中为挖掘机业务确定了2006年年度目标:实现销售收入5.4亿元,整机销量1260台,市场占有率4.5%。柳工开始加速挖掘机向核心业务迈进。

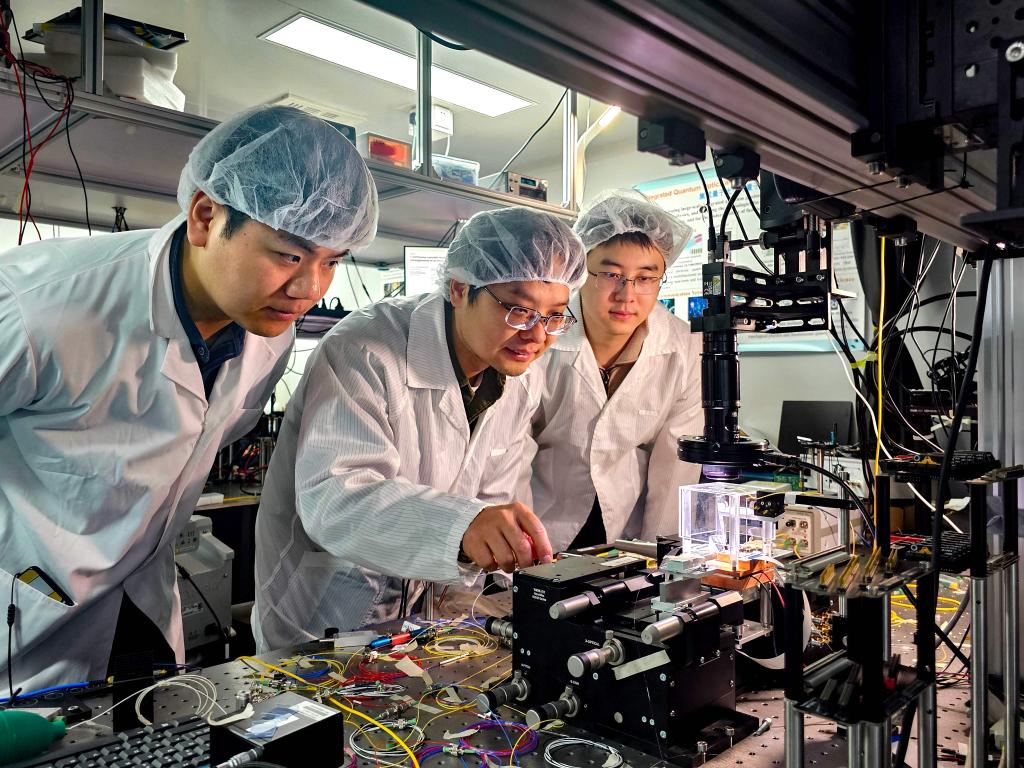

经过多年发展,柳工挖掘机历经5代产品,无数次飞跃。2011年,柳工自主研发的E系列投放到市场,以可靠性与性价比得到了客户肯定,销售量持续上升,技术水平可以与国际一流的产品同台竞技,标志着柳工跨入自主开发高端挖掘机的新时代。

一代又一代挖机人充分发挥吃苦耐劳、开拓创新的精神,让柳工挖掘机从默默无闻逐步走向国际舞台,在世界的每一个角落绽放异彩。柳工挖掘机将自主研发意识嵌入到了每个研发人员的心中。截止到2017年,共获得专利授权132项,其中发明专利57项;近三年申请专利数100项,获授权专利78项,其中发明专利49项。

柳工挖掘机始终坚持走技术创新道路,持续不断加大技术创新的力度,把技术、成本双优先作为奋斗的目标。本着销售一代、储备一代、研发一代的理念,放眼前沿技术的研究,产品更新迭出。在使用世界先进的产品开发流程后,研发人员把大量的精力投入到产品研发的前期,充分调查市场,再结合最新的技术,设计出适合客户的产品。

如50吨级大型液压挖掘机投放市场后,很快得到用户认可及市场青睐,在2013年上市第一年就实现销售35台,2014年实现销售41台,2015年实现销售64台,2016年实现销售92台,2017年实现销售339台;2018年上半年实现销售超过350台。累计实现销售总额超过12.6亿元。

当前,柳工正在紧锣密鼓地研制第六代F系列挖掘机。2016年,代表柳工挖掘机最高技术水平的F系列挖掘机研发项目正式启动,F系列挖掘机将在国产品牌首次使用全电控技术,围绕用户最关注的燃油经济性、发动机排放、可维护性方面提升产品整体性能。自主研发具有国际先进水平的关键核心技术,如属具液压控制系统技术、回转制动能量回收技术、轨迹检测及半自动控制技术、虚拟旁通流量控制系统开发等十多项新技术。

第十八节 零部件助力

柳工零部件业务的起步,比中国第一台装载机诞生早7年。1959年,柳工零部件公司的雏形———柳工铸造车间成立。上世纪60年代,柳工开启了变矩器等零部件制造的序幕。2012年,世界金融危机的烟云还未散去,工程机械行业正处于4万亿元基建投资盛宴后的一片狼藉,行业正面临一次深度洗牌。

对柳工而言,产品质量和技术是企业发展的生命线,利用寒冬夯实内功,实施产品品质革命,将为柳工的高质量发展插上翅膀,这必然对零部件提出了更高的要求。

在一次高层研讨会上,柳工高层提出要从战略层面布局零部件产业,以此带动主机产品参与国际化竞争。随后,柳工在发布的“十二五”战略规划中将发展核心零部件作为“两翼”之一纳入其中。

摆在零部件经理团队面前的首要问题就是,如何在新的市场环境中找准零部件业务可持续发展模式,更好地支撑柳工整机战略实现。时任柳工集团零部件业务分管副总裁文武(现任柳工集团副总裁)主管铸造业务多年,熟悉零部件体系运行模式,面对趋变的市场环境,他同经理团队一起以“组织和人才驱动、客户驱动、技术驱动、精益驱动”四大战略行动开启了零部件业务新征程。

在CCTV播出的大型工业纪录片《大国重器》(第二季)中,柳工零部件公司自主研发制造的液力变矩器登台亮相,年轻的工程师们创造性地提出了“分瓣制作,最后组装”的铸造独有方法,为12吨装载机在极限工况下的完美表现提供了一颗强悍之“芯”,使得中国成为继美国、日本、瑞典之后,第四个拥有12吨轮式装载机制造能力的国家。

熠熠闪光的创新能力和成果,源自于零部件公司悠长深厚的技术积淀。赵荣霜,在芳华正茂的年龄进入柳工,一直从事铸造工艺和技术工作,从青丝到白发34个春夏秋冬,参与并见证了低压铸造技术、潮膜砂技术、凝固模拟技术以及3D砂芯打印技术等在铸造公司的应用。而今,在覃光义、吴仲超、邓超军、程军等技术团队的不懈努力下,一系列明星产品成功上市。

———2015年8月,中国自主研发的最大吨位装载机量身定制的大曲率变矩器在柳工铸造公司试制成功,彻底革新变矩器传统手工制芯技术。

———2016年12月,供应世界知名传动件公司的第三代全自动变速箱壳体试制成功,该产品采用了全新引进的三维扫描技术,实现了尺寸检测技术的全面升级。

———2016年12月,大型耐压电机壳铸件爆破试验成功,标着柳工铸造公司成功迈入电机行业制造领域,成为世界知名电气集团雷勃电机的合格供应商。

———2017年3月,供货给世界知名液压件公司力士乐的中高端液压阀体国产化批量成功,标志着铸造公司在液压元件精密铸造核心技术上实现了质的飞跃。

柳工传动件在零部件体系上兼收并济,继1998年与ZF建立第一家合资公司到2012年双方再度携手建立驱动桥合资公司,与国际巨头合作研发已成为一种技术引进升级的良好模式。

2013年6月9日,德国ZF(总部)、ZF(中国)上海、柳工三方共同研发的AP-L3000驱动桥在柳州采埃孚装配工厂成功下线,进一步提升柳工中型装载机驱动桥品质,标志着公司对外合作研发取得突破性成功。2012年6月,零部件公司与川崎携手,以技术购买的方式引进川崎3款回转减速机,传动研究所专门成立了减速机研究室,把一张张图纸、材料和标准国产化。

作为价值链最底端的铸造产业,曾被认为是外部市场拓展的瓶颈。2016年10月,铸造公司参加中国北京国际铸造博览会,在这一次展会上,有了柳工和世界第二大电机制造商美国雷勃电机公司的邂逅。

雷勃公司需求的电机壳体与柳工展出的工程机械铸件并不相同,据后来雷勃公司采购总监王磊回忆:“说实话,由于行业不同,起初对柳工能够配套并没有寄予太大希望,但却被柳工先进的铸造技术和柳工人专业的铸造知识所打动。”

随后的合作并非一帆风顺,在雷勃团队考察柳工铸造洽谈合作事宜时,提出的要求非常高,前期模具开发和投入费用需要铸造公司承担,样件试制成功后才予以支付费用。这个前提条件的确考验着对外部市场极度渴望但又严谨治企的柳工铸造团队。

对自身技术能力拥有极大信心的铸造团队,经过充分的风险评估后,毅然决定承接这个项目。经过一个月的样件试制,产品取得成功。柳工速度和优良品质成功征服了客户。随后,雷勃产品的开发如雨后春笋般快速问世,短短半年的时间里先后开发了20余种产品。

一年后,在回访雷勃(岳阳)公司时,该公司中国区采购总监王磊回忆道:柳工铸造公司在报价的三家公司中价格最高,但雷勃要选择的是有实力能够长期合作的供方,到柳工铸造调研时发现工人在作业完毕离开现场时,会有意识地将身旁的沙子清理干净,可见工人的素养之高。雷勃公司铸件的成功开发极大增强了铸造公司的信心。铸造公司陆续为世界知名厂商供货,力士乐中高端阀类产品、方盛车桥类汽车铸件都实现了月度大批量供货。2017年,铸造公司外部市场收入占比已达到20%。

2017年9月20日,柳工零部件以黑马之姿,携传动、液压以及铸件三大系统解决方案亮相第十四届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会。零部件公司的首次亮相正在给自己加上一个新标签:全球装备制造业优质零部件系统解决方案提供者。

“柳工零部件业务收入未来三分之一要来自于为内部主机配套,三分之一来自配件市场,三分之一依靠对外拓展市场。”这是曾光安提出的零部件公司3∶3∶3战略发展要求。大幕徐徐拉开,在新的十年,柳工零部件正加快市场拓展,完善营销体系,打造面向全球装备制造业的优质零部件供应商。

零部件强,则主机强。60年来,柳工零部件在成长的道路上不断求索,发展壮大,成为柳工拥抱未来的一个法宝。

第十九节 品牌化经营

都说酒香不怕巷子深,但其实酒香也怕巷子深。特别是对于工程机械行业这样一个完全竞争的行业之,犹如千帆过尽,百舸争流。要想在这场博弈中决胜千里,谋篇布局是关键,而品牌化发展更是持续发展的有机组成。

2014年,每3年一届的工程机械行业盛会美国工程机械展(ConExpo/AGG)再次在拉斯维加斯拉开帷幕。那一年,柳工和卡特彼勒、小松、沃尔沃、凯斯等外资品牌同台竞技,并用全新的柳工蓝和柳工橙作为主打色在展会上闪亮登场,第一次提出了“TOUGHWORLD!TOUGHEQUIPMENT!”(极限工况!强悍设备!)的口号并这样介绍:

掌控力:柳工赋予客户拥有机械设备最大的掌控力。

简明易用:一切只为客户的需求而存在。

极限作业:无论您身处何处,柳工设备都能实现可靠运行,智能巧妙的设计使其在蛮荒之地(极寒、极热、高原、沙漠等)也能很好地进行维护。

行业最佳的全系列设备:作为工程机械行业设备制造商中的领导者,柳工拥有最全面的产品线以及解决方案,满足全球各地的极限工况。

时光退回到两年前,彼时,柳工拉开了品牌再定位的序幕。回顾那段重新定位柳工品牌的过程,史黛西回忆到:“理解西方品牌建设方法论和中国商业文化的区别始终是最大的挑战。在中国,品牌还是一个新事物。在东西方文化的差异当中求同存异才能建设柳工独特的全球品牌形象。”

史黛西·亚当斯(StacieAdams),2008年加入柳工,柳工现任全球品牌总监,这位金发碧眼的洋总监来自于北卡罗莱纳州的夏洛特,一个风光秀丽的美国东海岸城市。史黛西女士先后担任品牌经理和品牌公关部部长,她是柳工品牌建设的操盘手。

由一名外籍人士担任一家中国公司的品牌公关最高负责人,别说在工程机械行业,就是在全国范围内,恐怕也没有先例。一个外国人了解柳工的企业文化吗?外国团队构建的柳工品牌符合中国人的审美口味吗?面对文化和语言的差异,柳工人不禁猜测。

面对质疑,柳工掌舵者力排众议、打破常规,大胆启用史黛西。柳工对外籍管理层的充分信任得到了回馈。在史黛西的主持下,柳工品牌部团队和美国专业公司密切合作,通过对公司管理层面对面交流、全球子公司和重点代理商的走访以及大客户的调研,力图客观地解读柳工品牌在全球客户中的认知,梳理柳工未来的品牌发展方向,最终做出了“极限工况!强悍设备!”的品牌承诺。

回顾那段重新定位柳工品牌的整个过程,史黛西回忆到:“理解西方品牌建设方法论和中国商业文化的区别始终是最大的挑战。在中国,品牌还是一个新事物。在东西方文化的差异当中求同存异才能建设柳工独特的全球品牌形象。”

品牌培育需要持之以恒、久久为功。2012年8月,柳工与中国极地研究中心在上海签署“中国南北极考察战略合作协议”,正式成为中国南北极考察战略合作伙伴。柳工先后派遣9批15人次的服务工程师并捐赠6台工程机械设备跟随中国科考队,驰骋南北极地,参与中国南北极科考站的设备维护和车辆操作工作,为中国极地科考任务作出突出贡献。

其中,柳工参与该项工作的首位技术服务专家颜炜成为第25次中国南极科考队惟一一名留守队员,加入第26次科考。随后,他被国家海洋局点名加入中国第4次北极科学考察,成为中国工程机械行业“走南闯北”第一人,将柳工旗帜带去地球的两级。

2018年1月16日,柳工最新一代CLG856H装载机及CLG920E挖掘机,伴随着“雪龙”号和中国第34次南极科考队一起成功抵达南极登陆恩科斯堡岛,承担起中国第五个南极考察站的建设任务。这两台传承了柳工60年制造智慧的设备,将在柳工技术专家的操作下,应对南极的各种极限工况,用实力诠释柳工“极限工况,强悍设备”的品牌内涵。

距离柳工全球品牌战略发布已经5年,史黛西评价说:“柳工的品牌建设总体上是成功的。不但反映在柳工‘极限工况,强悍设备’的品牌的形象已经为全世界客户所熟知。更重要的是,柳工人开始意识到品牌建设的重要性。同时也了解到品牌形象的树立需要每一个人坚持不懈地用同一个声音向客户传递我们的信息。在未来,我们不但要在全球市场是维护和完善我们的品牌,也将持续帮助员工用一致的标准传递它。”

(未完待续)